Googleは、2003年12月に、大学と公共の図書館から資料の提供を受けて、図書館資料のデジタル化を行うことを公表した。資料を提供する図書館は、Googleからデータの提供を受けて、図書館サービスの情報化に利用できるということになり、Googleは、図書館資料の存在情報(スニペット表示)を公衆に提供するというものであった。「Googleの使命」である全世界の情報のデジタル化の一環ということになる。

これに対し、全米の作家組合、出版社協会は、2005年9月にGoogle Books裁判を提起し、11年に渡る裁判が継続した。2015年10月控訴審判決、2016年4月に最高裁の不受理決定によりこの裁判は終了した。その要旨は下記のとおりである。

※引用ここから------------------

■全米作家組合等対Google(「Google Books訴訟」)裁判所判断の要旨

〈第2巡回区連邦控訴裁判所判決(2015年10月16日)〉

(1)Googleによる無許諾での、著作権で保護された著作物のフルテキストのデジタル化、検索機能の構築、およびこれらの著作物からのスニペット表示は、フェアユースに該当し、非侵害的利用である。かかるコピーの目的は検索スニペットの表示の利用の点から高度に変容的(transformative)であり、スニペット表示における、著作物のテキストからのコピーの公開は限定的であり、オリジナルの著作物における著作権で保護された側面に対する実質的な代替物を市場に提供するものではない。フェアユースの認定に有利となるこれらの理由は、Googleの商業的な性質や利潤志向性を凌駕する。

(2)Googleのプログラムの検索機能は、控訴人らの書誌的情報(著作物の表現を含まない)を提供するものである。二次的著作物の法令上の定義またはその基礎をなす論理のいかなる部分も、控訴人らが作品に関する情報を提供する独占的権利を享受することを示唆していない。

(3)Googleがデジタルコピーを保管することでハッキングによって控訴人らの著作権の価値が破壊されるリスクが生じていると主張する控訴人らの主張は、Googleのフェアユースの主張に対する反論となりうるが、Googleはハッキングから同社のデジタルコピーを保護するために効果的な保護手段を講じていることを立証しており、控訴人らはこれに対する反証の責任を果たせていない。

(4)Googleによる、ライブラリ・プロジェクト参加図書館に対するデジタルコピーの提供は、かかる図書館が著作権法に合致した態様で当該コピーを使用するという理解に基づくものであり、当該図書館におけるセキュリティ上のリスクやデジタルコピー悪用の可能性は憶測にすぎないことから、控訴人らの著作権を侵害するものではなく、またGoogleが著作権の侵害に寄与しているともいえない。

〈連邦最高裁判所判断(2016年4月18日)〉

上告人らによる上告申立を不受理とする。

※引用ここまで----------------

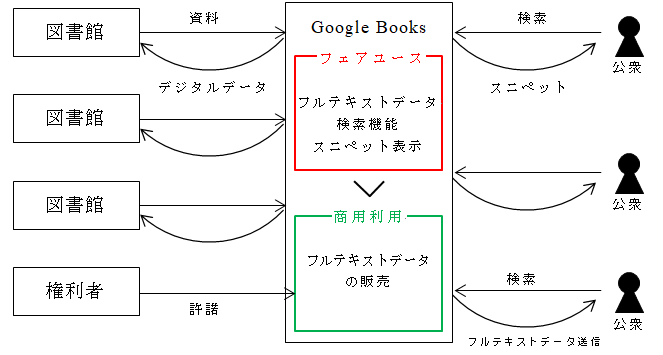

この連邦控訴裁判所と連邦最高裁判所の判決によって許容されるGoogleの法的地位を図示すると図1のとおりである。

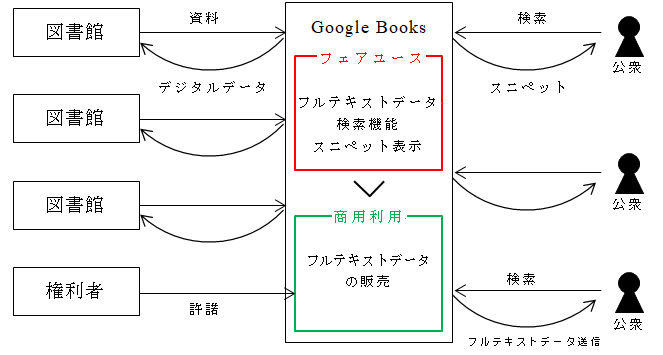

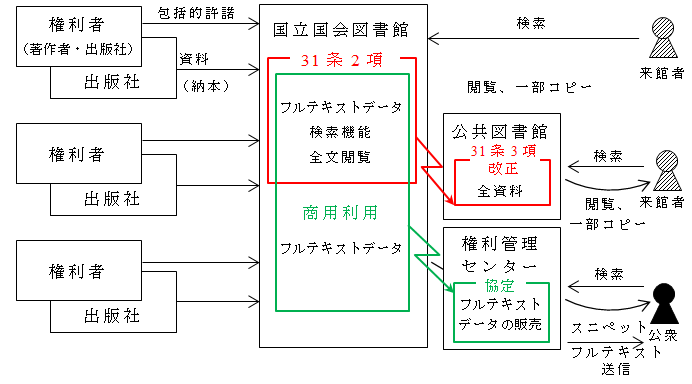

一方日本はというと、2009年の著作権法の改正によって、Google Books裁判の前記結論と同等のナショナルアーカイブ構築を可能にする権原を国立国会図書館に許容した。著作権法31条2項、3項がそれである。この条文を図示すると図2のとおりになる。

両図を対比されたい。Googleは、権利者から許諾を得た場合に書籍コンテンツの商用利用、例えばフルテキストの販売ができることになっているが、これは、許諾に基づくのであるから当然というべきで(図1の商用利用)、また許諾は個別的に権利処理をして取得しなければならないから、全体としては皆無に等しい。Googleにおいてもフルテキスト・データの販売という商業的利用は現在できないということができる。そうすると日本において国立国会図書館が商用利用をできないことと同じ状況ということになる(図2の商用利用)。

文化庁と国立国会図書館が、国立国会図書館を日本のナショナルアーカイブにする目標をもって静かに、しかし健かに立法を重ねて来て、同館にその機能(Google並みに強化)を持たせたことは、日本の知的資源の確保と米国・Googleによる支配を許さないという点において、極めて先見性の高い立法政策であったというべきである。

2009年2月25日ニューズウィーク日本版に和解契約書が公表されて日本の著作者・出版社において大騒動が起きたことは記憶にあるところであろう。裁判の中心論点は上記のデジタル化等にフェアユースが適用になるかではあったが、地裁段階の殆どの期間はクラスアクション和解の承認手続きに要していたということができる。

さすがに全世界・全書籍を対象にするというGoogleの和解案は仏・独などの海外からの反発があり、米国内でも著作権法上あるいは反トラスト法上の違反を生じるという意見があって、連邦地裁はこれを許容しなかった。その後、和解案から日本などが外された(英語圏4か国に限定)新和解案に切替えられたが、これも和解として成立し得ず、前記の判決に至って確定した。

和解承認手続きにおいて示された米国における多くの議論は、ナショナルアーカイブを構築(特に商用利用)する上で重要な諸点を含んでいるように思われる。

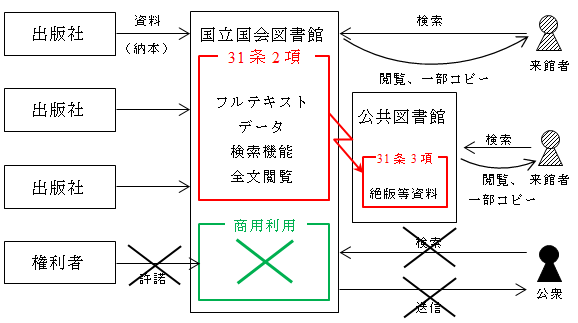

Googleが地裁段階の旧・新和解案で示した商業的利用を含むモデルは、図3の想定ということができる。

取り込んだ図書館資料からのデータを和解の包括的許諾(許諾をデフォルトとして権利者にオプトアウトを認める)によってフルテキストデータを公衆に販売し得ることとし、レジストリという機関の監視の下で公平・正当な対価を権利者に支払うというものであった(包括的和解:米国の民事訴訟法制はクラスアクション訴訟における和解として許容している。訴訟当事者外のクラス(集団)にまで和解の効果を拡大するためには裁判所による承認を要する)。

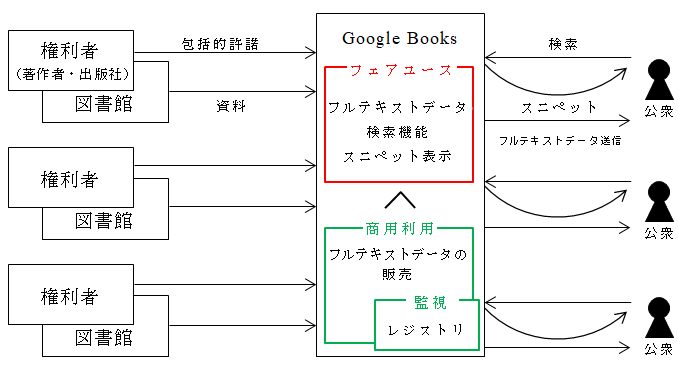

Googleは、前述のとおり地裁の和解案を成立させることができなかったけれども(その意味で図1に止まっている)、Googleは、必ず再度のGoogle Books裁判によってこれと同等のクラスアクション和解を成立させようとするだろう。いくらGoogleとはいえども、商業的利用をせずにただ公共サービスとしてのデータの蓄積だけを続けるということはできないからである。

この点は、日本の国立国会図書館においても同様である。国家予算によってナショナルアーカイブを構築したならば、これを国民に有料で公開せよという動きになる。これを図示すると図4のようになるだろう。

Googleと国立国会図書館のナショナルアーカイブは、公衆にフルテキストデータを提供するという商業的利用をもって完成する。その手法が米国においては民事訴訟クラスアクションにより、日本においては立法によるということになる。近時、日本おいて大量コンテンツの包括的利用許諾の必要性が議論されて、オプトアウトによって制度の適法性を構築しうるかが議論されている(拡大利用許諾制度の検討も一部かかる点と重なるように思われる)。Google Books裁判資料を分析しその評価を行い、ナショナルアーカイブがどう創られるかを考えることができる。

さらに現在、日本において、検索サービスを目的とする場合におけるコンテンツデータの蓄積を可能にすべく、権利制限規定の改正を行う方針が決定され(2017年4月 文化審議会著作権分科会報告[16頁]は、これを柔軟な規定の「第2層」として導入を決定している)、2018年中には改正になる。この大改正によれば、国会図書館でなくとも(私企業でも)、Google Booksと同様のアーカイブを構築することができることになる。Google Booksと同様、文献の所在検索に限定され、コンテンツの送信ビジネスには使えない。日米全く同じ法制をとることになる。

次は、日米ともに、コンテンツ送信サービスのためのナショナルアーカイブ戦略をどう進めるかということになる。またしても、米国は民事訴訟(クラスアクション)で、日本は立法(著作権法改正)で行うことになるのかも知れない。いずれにおいても、国民がこの利用を承認するその時代を作ることではなかろうか。

◎松田政行(まつだまさゆき)JEPA顧問弁護士。1993年から文化庁著作権審議会委員を務める。